本症例の記録

| 種類 | チワワ |

|---|---|

| 性別 | メス |

| 年齢 | 2歳 |

| 体重 | 4.8kg |

| 病名 | 含歯性嚢胞 |

|---|---|

| 処置 | 嚢胞切除 |

| 処置時間 | 3時間 |

| 麻酔時間 | 3.5時間 |

| 麻酔状態 | 良好 |

皆さん「含歯性嚢胞」という病気をご存じですか?

この病気は、「埋伏歯」という状態の歯で起きます。

「埋伏歯」というのは、永久歯が生えるときにうまく歯茎から出ることができずに埋もれてしまった状態の歯のことです。

下の写真は埋伏歯の犬です。犬歯の後ろの歯茎が盛り上がっている部分の中に歯が埋もれている状態でした。

同じように歯が見えない状態のとき、「欠如歯」という場合もあります。これは本当にその歯が存在しないことを言います。

どちらも歯がないので見た目ではわかりません。また、ないことに気が付くのはよっぽど見慣れた人でなければ気づかれることもありません。

歯科が得意な獣医師であればないことはわかるのですが、それが埋伏歯なのか欠如歯かはレントゲン検査をしなければ診断できません。

この埋伏歯は下あごの犬歯のすぐ後ろの歯や前歯が多いですが犬歯でも起きます。

そして埋伏歯がそのままになっていると、その周囲に液体がたまった袋が広がってきて骨が溶ける状態になります。これが「含歯性嚢胞」と呼ばれる病気です。その割合は埋伏歯の30~44%の可能性で起きるともいわれています。

この病気は痛みがないのと、お口の中の歯茎の下で進行するので気づきにくい病気です。進行すると骨のかなりの部分が溶けてしまい顎が折れたり、隣接する歯の歯根を溶かしてしまいます。また上の犬歯に起きると鼻腔(息の通り道)狭くなって息がしにくくなります。

前置きが長かったですが、今回ご報告する子は両側の下あごに含歯嚢胞ができていた子です。

ほかの病院で仮診断されたようですが、その病院では処置ができないとのことでした。

肉眼での観察ではこのように囲んだところに嚢胞があるように見えますがはっきりしません。

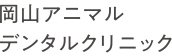

確認のために簡易的なレントゲン(無麻酔)を撮ると

大きな球状の骨吸収像が見られました。上の犬歯にかぶっていますが小さな歯が浮くように存在しており、その歯が原因の含歯性嚢胞と診断できました。

下の顎の骨には下顎管という場所に神経と血管が通っており処置の際に傷つけると出血の恐れや、その先にある歯への影響が考えられます。ここまで大きな嚢胞であればそれらの血管や神経を圧迫しているのでCT検査を実施したうえでそれらの状況を把握して手術を行うことにしました。

CT検査で確認するとこのように犬歯の後ろに3番目の前臼歯まで達する大きな嚢胞が確認できました。

ちょうど真ん中に小さな歯があります。周囲に骨がないため浮いているように見えますね。

生体はうまくできているので、顎が完全に折れてしまわないように骨が吸収された外側に新たに骨を形成しています。そのため本来の骨の位置よりかなり膨らんだ状態に骨が形作られています。そのおかげで下顎の先が離れずに済んでいます。

そしてこの子の場合の一番の問題点としては下の犬歯を残せるかどうかというところです。嚢胞が拡大することで犬歯の後ろ側は完全に骨がなくなっています。嚢胞をとることで骨はもとに戻ることは予想できますが、嚢胞壁をとるときに犬歯の根っこの先にある歯髄への血流を担っている血管を温存できるかどうかが一番心配な点です。

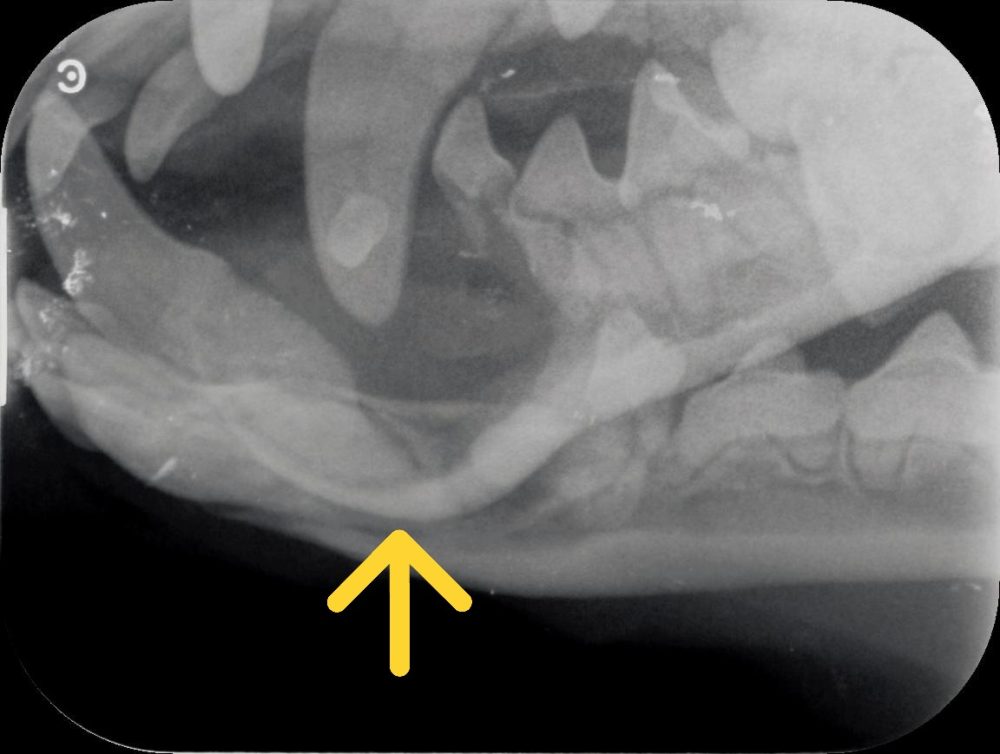

画面で確認することも有用ですが、3Dプリンターを用いて模型を作成することで実際の大きさや方向がわかりやすく、どの向きで寝させてどの方向からアプローチするかを決めやすいためこういう複雑な処置の場合は模型を作成します。

これによりどこをメスで切開してどこに注意して剥離をしていくかを事前に計画することができます。

うまく傷を閉鎖するためには骨の上で切開をする必要があります。もちろん目的が達成できる大きさの切開であることも重要です。

この計画をもとに実際に処置をしました。

処置内容としては特に難しいものではなく、袋をとるだけです。袋とはこの液体を包んでいる嚢胞壁(膜)です。この膜は骨の上にあると簡単にはがれてくれます。歯茎の裏にある部分はくっついていてはがしにくいのですが丁寧に除去していきます。

含歯性嚢胞の処置のポイントは膜を残さないようにすることです。この膜を残してしまうと嚢胞が再発する可能性があります。残さないようにするためには膜をできるだけつながった状態で剥離することがポイントです。

ただ、この子はチワワなので画像で見ると大きな袋に見えますし、この子の体の大きさにとっては大きい嚢胞ですが実際は1.3センチほどしかありません。そのため、肉眼では精度の高い処置ができません。また、この子の場合丸い空間ができているため奥のほうまで見ながら処置をするためには照明も重要です。マイクロスコープは手術で使う無影灯と違い、見る方向と同じ軸で照明を当てることができるため影ができません。犬猫の歯科処置では体や対象物が小さいためよりマイクロスコープが有効と感じます。

肉眼で見た場合のイメージはこんなサイズ感です。

一方マイクロスコープをとおしてみた場合は

このようなサイズ感で観察することができます。必要があればもう2段階ほど拡大することができます。

嚢胞をきれいに除去した後は縫合して閉鎖します。

この子はまだ確認できていませんが、半年や一年ほどして治癒および再発の確認をすることが重要です。

まとめ

含歯性嚢胞はチワワやフレンチブルドッグなどに多い病気です。もちろん、ほかの犬種でも歯が埋もれていたら起きる可能性はあります。

この病気は痛くないこと、くちの中の病気であること、歯茎の下で進むが赤くなったりしないことなどから気づかれにくい病気です。進行すると骨や歯が溶けるため治療が必要です。

この病気を含めてお口の問題は気づかれにくいものが多いので、永久歯への交換の時期である7か月ごろや歯周病の進行が見られる1~3歳のころに麻酔下でのお口の検査を受けることをお勧めします。そうすれば早期に発見もしくは予防することができます。